【企業インタビュー】企業も障がい者もあるべき姿に。複業で社会問題に取り組む——VALT JAPAN株式会社

インターネット上の様々なツールにより動線が整備され、個々のライフスタイルに合わせた仕事で、生活していくことが以前より容易になりました。2017年には、まさに“一億総フリーランス”社会と比喩されることもあるほど、ますます盛り上がりを見せています。

その動きを加速させたサービスの一つが、『クラウドソーシングサービス』。自宅でタスクベースで仕事を受注できるその手軽さが、複業や副業に取り組むハードルを下げました。

とくにライターという職業は、Webメディアの急増も相まって、クラウドソーシングの中でも需要が高くなっています。そんな中、新しいクラウドソーシングの形に挑戦する、あるベンチャー企業をご存知でしょうか。

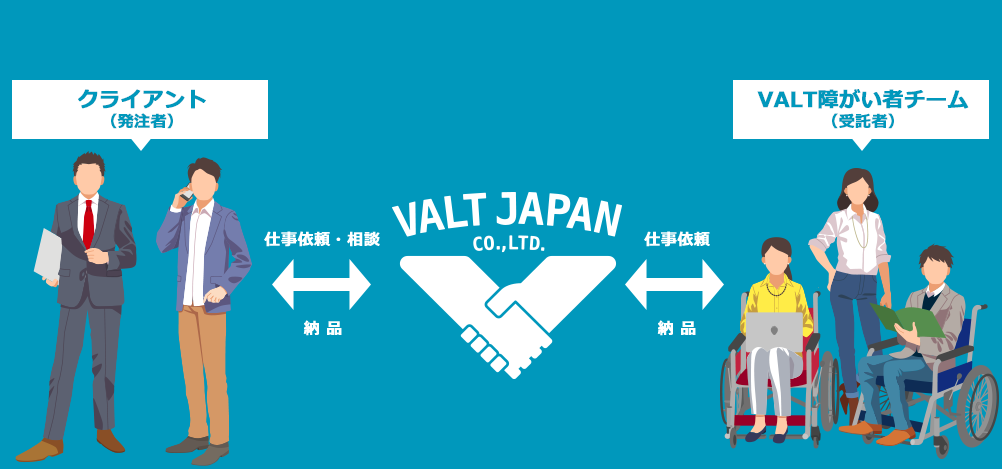

『VALT JAPAN』は、全国で6000名を超える障がい者スタッフをチームにもち、ライティングをメインとしたアウトソーシング事業を展開しています。能力があるにも関わらず、機会に恵まれない障がい者たちと、生産性の向上を目指す企業との架け橋となっています。

VALT JAPANもまた、メンバーに複業ワーカーを抱える会社のひとつ。メンバーの仕事管理をどのようにやっているのか、代表の小野貴也さんとマネージャーの岡野菜摘さんにお話を伺ってきました。

(星)——VALT JAPANには、どのような複業ワーカーがいるのでしょうか。

(小野さん)うちの場合は、社員ではなく、他社で仕事をしている人が『福業』(以下、複業)として働いている形になります。本業とは業態も違うところからきてくれる人がほとんどですね。

(岡野さん)弊社での仕事は主にPCを使った作業ですが、工場勤務であったり、いわゆるブルーカラーと呼ばれる方たちが複業してくれています。

——まったく業態が違うところから、きてくれるのは面白いですね。知識が増えるとしても、複業であれば、一つ一つの仕事の負担はできるだけ減らしたいでしょうし、本業の能力を活かせる現場に行きそうな気がしますが。

(小野さん)ありがたいことに、うちのビジネスに共感してくれる人がすごく多いんです。明確な社会課題を解決していく機会って、なかなか仕事で得られることは少ないと思うんですね。弊社では、働きながらそこに携わることができる。負担以上に、本業でできないことができるのを、楽しいと言ってくれています。

——そういう方たちは、みなさん新しいスキルを身につけたいと思って来られるのでしょうか?

(小野さん)最初からそう思ってくるというよりは、いろんな仕事を任せるうちに、もっとやってみたいと続けてくれることが多いです。自分がこれまでやってきたことが活かせるシーンも当然ありますし、何度か一緒にお仕事をして信頼関係が築ければ、新しいことを任せることもあります。それはベンチャーならではの身軽さとして、アウトプットしてくれたものが形になる可能性が高いですね。

——自分の声が反映されるのはうれしいですね。

(小野さん)リスクが少なく新しいことを挑戦できるのが複業の楽しさなのかもしれません。本業という安定した軸を持ちながら、複業という形で刺激やモチベーションを補っていくような感覚でしょうか。

——本業で自己実現した方が早いのではないか?と疑問に思っていたんですが、まったく別物として捉えるべきなんですね。

(小野さん)本業は本業で、その方にとってとても大切なもの。ただ、「本業は別にあるので」と言われてしまうと、企業としては仕事を振りにくいという難しさはあると思います。

——今後、複業を受け入れる企業が増えていくとして、複業希望者も増えてくると、採用基準が厳しくなる可能性はありますよね。

(小野さん)その人の中でサブ的な位置づけだとしても、きちんとやる気やモチベーションを捧げてくれる。今後複業ワーカーが時代的に増えていくとしたら、選ばれていくのはそういう人なのではないでしょうか。

——週一や数時間だけの関わりでも、適当にこなされるのは会社としては困りますもんね……。

(小野さん)僕もそれを懸念して、実は最初はあまり複業ワーカーを雇うことに賛成していなかったんです。本当に僕らの仕事に興味をもってもらえるのか不安があって、できるだけ内政で仕事を完結したいという思いがありまして。

——自分の目の届く範囲でやりたいですよね、責任もありますし。

(小野さん)はい。なので気付けばタスクが山積みになっていました……。

(岡野さん)かなり抱えているようでしたね(笑)

(小野さん)メンバーには「もうちょっと人に仕事を任せなきゃダメだ」と常々言われていたので、思いきって副業の方に外注してみたんです。

——実際はどうでしたか?

(小野さん)もちろんマネジメント面での苦労はありました。ですが、自分が思っている以上に「自分の会社っていろんな人に関心を持ってもらえるんだ!」と気づく機会をもらったんですよ。

——それはうれしいですね。

(小野さん)ストレートに言うと、自分の会社に対する思いを超えてきてもらえたんです。実際に仕事を任せた方達から「新しい発見ばかりです」「面白い!」と。そういう声を聞くとやっぱり嬉しいですよね。僕の中で複業に対する見方が変わった経験でした。

——VALT JAPANの業態は、きっとまだ少ないですよね。その理由として、障がい者の就労問題があること自体知らない場合と、知っていてもビジネスとして展開していく難しさを感じるからだと思うんです。最初はどうやって取り組んでいったのでしょうか。

(小野さん)もともと精神疾患を抱える方たちが社会で活躍していくための、新しい機会を作りたいと思っていました。障がい者施設を運営している方に話を聞くと、障がいにもさまざまな種類がありますし、彼らはスキルをたくさん持っているんですよ。でも、それを発揮できる環境がとても少なかったんです。

——雇える会社が少ないということですか?

(小野さん)それもあるでしょうし、雇われてもやっぱり上手くいかない、と。会社側にもその方にも原因があるかもしれないし、単純に相性かもしれない。それでも、なにかの原因で辞めてしまったときに、また一歩社会に踏み出すという機会が自分の中でなくなってしまう。そういう状態の人がたくさんいるんです。

——環境が少なければ余計に失望してしまいますよね……。

(小野さん)僕はその「機会=仕事」だとずっと思っていて。仕事って、人から喜んでもらえたり、自分自身が「もう少し頑張らなきゃ」と思えるきっかけだったり、一番スピーディーに感動を体験できる手段だと思うんです。もちろん辛いこともありますけど、とても重要な機会なんですよね。

そう思うなかで、障がい者支援をやっている方との出会いがあったこともあり、なんとか障がい者の就労問題を解決できないかと今の仕事の形になりました。

——実際に取り組んでみていかがでしたか?

(小野さん)営業してみて分かったのが、障がい者の方に仕事を任せることに関しては、あまり気にする企業はいないということです。実際には、何を外に出せる仕事なのかを企業さん側が把握していないこと、把握していたとしても、すでにもう外注していて「今お願いしているところより安くできるの?」となってしまうことが何よりの壁でした。

——どうしても安価での契約になってしまうんですね。

(小野さん)はい。しかし障がい者支援側は当然、単価が適正な仕事を求めています。安く請負いすぎて負の連鎖から抜け出せないのもあるし、仕事がないからといって、安い仕事を請け負ってくることは、果たして社会課題を解決していると言えるのかとすごく悩んだ時期もありましたね。

それでも障がい者の方たちに相談したら、「今はスキルを上げる時期だと考えます」と前向きな言葉がありがたくも聞けたんです。

——スキルをあげて、適正な価格になるように努力していこう、と。

(小野さん)それが僕たちのモチベーションにもなって、みんなでやっていこうと。企業さんも単価が安くて外注できずに困っている状態だったのでとても感謝してくれました。

仕事を受けるなかで、「よりよい仕事をお渡しできるように私たちも頑張ります!」と言ってくださって。障がい者であると理解してくれているので、より記憶に残っているケースも多く、そういう良い流れが生まれて今があります。

——お互いにとって良いサイクルですね。

(小野さん)仕事の流れができるまでは大変でしたが、どちらにも感謝しています。障がい者の方たちも徐々にスキルが上がってきて、仕事の数にも困らなくなってきましたし、単価も適正な価格に近づいてきました。複業ワーカーを含むマネジメント側のメンバーも、自分たちで課題を解決していくことがやりがいに繋がっています。

——今後は企業として、どういうことに取り組んでいきたいと考えますか。

(小野さん)今、企業のSNSを使ったプロモーションが流通していますが、うちで仕事をしてくれている人たちが、VALT JAPANという存在に共感してくれて、自ら「こんな会社があります!」と紹介するような存在になれたらいいですね。そうやって自然に輪が広がっていくような、応援される会社にしていきたいと思います。

障がい者の就業問題へ取り組む企業は、まだまだマイノリティな存在。しかしVALT JAPANでは、6000名を超える障がい者たちがライターとして活躍しています。

「うちの大学生は本当に頑張ってます。超優秀なんですよ」と笑顔で語ってくれた小野さんと岡野さん。

関わる人すべてをチームとして取り組んでいくその姿勢が、応援者を増やし、また大きな動きになっていくのかもしれません。